- 元宇宙:本站分享元宇宙相關資訊,資訊僅代表作者觀點與平臺立場無關,僅供參考.

作者:Insights4.vc翻譯:善歐巴,金色財經

現代風險投資的起源可以追溯到二戰后的時期。1946年,喬治·多里奧創立了美國研究與發展公司簡稱ARDC),這是最早的風險投資公司之一。ARDC是一家公開上市的投資載體,募集的資本來源突破了傳統的富裕家族圈子,首次引入了機構資金——在當時是一個革命性的想法。ARDC的標志性成功案例是在1957年對數字設備公司(DigitalEquipmentCorporation,DEC)的投資:他們以7萬美元獲得70%的股權,并提供了200萬美元的貸款。DEC于1966年上市后,這筆投資獲得了數倍的回報。這證明了風險投資模式的潛力:對科技初創企業進行高風險股權投資能夠帶來超額收益。

然而,ARDC并不是我們今天意義上的“基金”;它更像是一家常青型的投資公司,甚至會持有多數股權(比如對DEC持股77%)。真正奠定今日VC基金結構模板的,是1958–59年間ARDC的校友和其他投資人創建的首批有限合伙制基金。值得注意的是,1959年成立的Draper,Gaither&Anderson(DGA)設立了一個600萬美元的基金——這是一個10年期的有限合伙制基金,收取2.5%的年管理費,并為普通合伙人(GP)保留20%的業績報酬(carriedinterest)。這種“2&20”的收費模式和10年壽命成為了之后幾乎所有風險投資基金的藍本。激勵機制也非常明確:GP只有在投資成功、產生可分配收益(carry)時才能獲得可觀利潤,從而與有限合伙人(LP)的利益保持一致。DGA的成功激勵了更多人效仿:1961年,亞瑟·洛克(ArthurRock)聯合創立了Davis&Rock,這是另一支采用“2&20”模式的基金,曾投資于仙童半導體(FairchildSemiconductor)和后來的英特爾(Intel)。1965年,ARDC的老將們又創建了GreylockPartners,同樣采用了有限合伙制的架構。到1960年代末,風險投資的基本經濟模型(管理費、業績報酬、固定期限基金)和治理規范已經成型。

早期硅谷的基因深受這些原始VC實踐的影響。例如,1957年亞瑟·洛克幫助從肖克利實驗室出走的“背叛者八人組”(TraitorousEight)創立仙童半導體時,一個關鍵條件就是讓技術創始人擁有股權——這打破了大公司慣常做法。這種為創始人和早期員工提供大量股權(后來是股票期權)的理念,成為了硅谷創業公司的治理規范,它在公司層面上讓人才和投資者的利益保持一致,就像基金層面的GP/LP激勵對齊一樣。此外,早期的風險投資交易也確立了VC通常會占有董事會席位并積極指導公司的做法——多里奧本人就是這種模式的倡導者,他在哈佛教授創業課程。收益的再投資(“回收”)也在早期就出現了:作為一家上市VC公司,ARDC可以不斷循環投資其利潤,而新的有限合伙基金則在基金存續期內寫入了用早期回收收益再投資新項目的條款。這些做法——積極的治理、股權激勵和長期資本承諾——共同奠定了風險投資的文化和結構基礎。

所有這些經驗在加密時代都證明是有預見性的,因為加密項目需要在新的方式下解決如何讓去中心化團隊和投資者之間實現利益對齊的問題。機構化階段(1968–1999):從小眾走向主流

到1960年代后期,風險投資仍是一個相對小型、封閉的行業,但很快就要迎來大規模擴張。1970年代的一些關鍵政策轉變釋放了機構資金,將風險投資轉變為主流資產類別。一個重要的轉折點是1978年的《美國稅收法案》,將資本利得稅率從49.5%大幅削減到28%,極大提高了成功風險投資的稅后回報。幾乎立即,資金開始涌入:VC基金的新認繳資本從1977年的區區6800萬美元躍升到1978年的近10億美元。隨后在1979年,美國勞工部明確了《雇員退休收入保障法》(ERISA)的“謹慎人規則”,明確允許養老基金投資于風險投資。這是一個真正的改變游戲規則的決定——原本被禁止的龐大資本池(養老金、保險資金)如今可以追求VC的高回報。到1983年,VC基金的年新增承諾金額超過50億美元,比1970年代中期增長了超過50倍。簡而言之,政策催化了VC的繁榮:友好的稅收制度和養老基金的參與,為這個行業提供了前所未有的長期資本基礎。(補充背景信息:如今配置加密基金的很多LP,比如捐贈基金、家族辦公室等,正是在這一合法化與高回報時代首次進入風險投資領域。)

1980和1990年代,風險投資隨著計算機和互聯網產業的成熟而發展壯大。1980年的《拜-杜爾法案》(Bayh-DoleAct)進一步刺激了創新(并間接增加了VC的交易來源),允許大學和小型企業擁有并許可由聯邦資助的研究產生的專利,導致學術界衍生出一波又一波的初創企業(尤其是在生物技術和計算機科學領域)。風險投資公司積極投資這些技術轉移公司,將實驗室的創新成果推向市場——為后來加密VC支持從研究實驗室和黑客社區衍生出來的開源協議開發者奠定了先例。

整個1980年代,VC穩步增長,到了1990年代則進入了狂熱階段。1980年代初期的IPO熱潮(例如生物技術領域的基因泰克和個人計算領域的蘋果)提供了規模化成功退出的案例,驗證了風險投資模式的有效性。僅1980年一年,就有88家VC支持的公司上市。雖然1987年的股市崩盤帶來了短暫的低迷,但到1990年代,“互聯網泡沫”浪潮已經全面展開。風險投資在1990年代后期爆炸式增長,1999年達到頂峰——那是Pets.com和Webvan的年代,美國風險投資總額(按2021年美元計)達到了史無前例的約1050億美元。風險投資從一個小作坊式行業,轉變為經濟增長的驅動力,硅谷也因此成為高增長初創企業的代名詞。

至關重要的是,風險投資的“有限合伙”架構展現了極大的韌性:即使基金規模從1960年代的數千萬美元增長到1990年代的數億美元,2%管理費/20%業績報酬和大約10年的基金壽命仍然是標準配置,將GP的高回報與公司成功緊密捆綁。在這一時期創立的基金(如Sequoia、KleinerPerkins、Accel、NEA等)制度化了投資委員會、嚴格的盡職調查流程以及投資組合管理技術(如為后續輪次預留資金),這些做法后來也被追求專業化的加密基金所采用。

一個具體的結構性創新是員工股票期權池。在1980年代的硅谷,初創公司通常會預留大約10–20%的股權作為期權,以吸引和留住人才。這一做法源于蘋果、微軟等成功故事,這些公司讓許多員工成為百萬富翁,從而吸引了大量技術人才涌入初創領域。這種“廣泛持股”的理念深深植入科技公司的基因,將員工的利益與投資者和創始人對齊。后來,加密項目通過向核心貢獻者分配Tokens等機制來效仿這一做法——本質上就是“Tokens期權”。從仙童/惠普時代的股票期權,到現代的Tokens歸屬計劃,激勵對齊的DNA一脈相承。

治理規范也在演化:1980和1990年代的VC變得更加深入參與公司戰略,通常會根據所持股份比例獲得董事會席位。他們強調設定里程碑、聘請職業經理人(有時甚至會替換掉創始人),并分階段融資(根據KPI達成情況分批釋放資金)。雖然這些高度干預的做法和加密領域強調的去中心化、創始人主導的理念有些沖突,但其核心原則——積極的投資者支持和監督——依然被繼承了下來。即使是今天的加密基金,通常也會在SAFEs/SAFTs協議中加入董事會觀察員權利,或者參與鏈上治理,體現了“資本伴隨指導和問責”的理念——這是在機構化VC時代確立的規范。

關鍵拐點與教訓:機構化時代的一個重要教訓是:風險投資高度周期性,且對政策和宏觀環境變化極為敏感。1990年代末的“互聯網泡沫”及其破裂強調了一個事實:投資量激增往往預示著痛苦的調整期——2000年成為一個“高水位線”,直到2020年整體風險投資才再次達到類似水平。泡沫破裂后,許多VC基金和LP都遭遇了負回報,導致2000年代初資金大幅收縮。這個記憶在加密領域產生了回響:20年后,*I*C*O熱潮和2021年牛市也遵循了類似的“繁榮–崩潰–投資者撤退”的循環模式。對于長期LP來說,教訓是要在整個周期中持續配置資產類別,并警惕過熱階段的炒作——這一點對于今天的加密VC配置同樣適用。更重要的是,當年那些監管和結構性創新(謹慎人規則、資本利得稅率調整、大學技術轉移政策)為外部因素如何解鎖風險投資資本提供了先例——就像今天明確的加密監管或新金融工具(ETF等)可能為加密市場帶來新的資本一樣。到1999年,風險投資行業已經在全球開枝散葉,擁有成熟的最佳實踐和可靠的業績記錄,這也很快為首批專注于“Crypto”這一新興技術的基金提供了靈感。互聯網泡沫到移動互聯網(2000–2009)

千禧年之交,互聯網泡沫破裂,成為一個重要的拐點。2000年之后,風險投資急劇收縮,納斯達克崩盤和初創公司失敗引發了2001–2003年的融資荒。風險投資總額從2000年到2002年驟降約80%,許多1990年代末的基金回報慘淡。這一痛苦的重置與加密領域的2018年“加密寒冬”和2022年的下跌如出一轍——飆升的市場也可能突然崩潰,真正的回報往往出現在下一輪周期中。事實上,風險投資在2000年代中期逐步復蘇,受到Web2.0(社交媒體、SaaS)和后來的移動互聯網革命(智能手機、應用)的推動。到2007–2008年,Facebook和YouTube等公司已經嶄露頭角,2007年蘋果推出的iPhone則開啟了新的應用經濟。然而,風險投資總額直到2020年才再次超過2000年的峰值,這提醒我們需要耐心——對加密投資者來說,這也是對2021年高點和隨后2022–2023年低迷期的警示。

2000年代的一個關鍵轉變是:初創公司保持私有狀態的時間變長了。1990年代,IPO通常在創辦后4–5年內就會發生;但到2000年代后期,像Facebook這樣的公司大約用了8年(2004–2012年),Uber則更久。部分原因是晚期資本的充裕,以及2002年《薩班斯-奧克斯利法案》帶來的合規負擔。更長的流動性路徑催生了2007–2009年間私人股權的二級市場,像SecondMarket(由BarrySilbert創立)和SharesPost這樣的交易平臺出現,幫助投資者交易Facebook、LinkedIn、Twitter等公司的pre-IPO(上市前)股份,尤其是在2008年金融危機導致IPO市場停滯之后。

SecondMarket最初交易的是流動性極差的資產,但到2009年找到了私人科技股的利基市場,尤其是Facebook股票。到2010–2011年,SecondMarket和SharesPost已經能常態化地進行二級交易,預示了日后加密Tokens的流動性模式。這些平臺顯示了在傳統退出(IPO)之前就有流動性需求,并為私有資產提供了價格發現機制——它們是風險投資資產的原型交易所,類似于現代的Crypto交易所。

更重要的是,二級市場拓寬了晚期公司融資階段的投資者參與范圍(對沖基金、pre-IPO基金、富有個人投資者等),與*I*C*O和Tokens發行讓全球投資者更早、更快參與早期科技項目融資的做法非常相似。*I*C*O可以看作是對這種二級市場趨勢的延伸,通過發行Tokens而不是股票,直接、即時地實現流動性。

治理方面,二級市場也帶來了摩擦,促使像Facebook這樣的公司設置轉讓限制。這與加密世界對“Tokens流通量控制”的討論形成了映射。監管機構也介入了,例如SEC修改了500股東規則,并通過RegA+和CF擴展來現代化私人股權交易,類似于當下針對Tokens市場的監管改革努力。

更廣泛的2000年代風險投資場景也出現了其他創新和挑戰。互聯網泡沫破裂后,對傳統VC模式的反思催生了企業創投部門和風險債務等實驗性做法。全球風險投資迅速擴張,尤其是在歐洲和亞洲,得到了各國政府的支持,終結了硅谷的壟斷地位。加密的“先天全球化”特質又放大了這種趨勢,早期就形成了跨國的開發者社區和*I*C*O活動。到2010年,風險投資已經積累了一套可供全球擴張的經驗手冊,后來被加密基金借鑒采用。

要點總結:

2000年代給風險投資上了寶貴的一課——如何管理流動性和適應變化,這些經驗為加密領域的創新埋下了伏筆。二級市場預演了“Tokens歸屬期”和“早期流動性”的機制,都滿足了投資者比傳統時間表更早退出的需求。這一時期的創新(二級交易所、私人股權交易框架)奠定了基礎,而加密領域的24/7全球交易又把這些加速推進。那些研究2000年代的有限合伙人能夠看到周期性模式和早期流動性機制,這對今天評估加密VC至關重要。Bitcoin獨有時代(2009–2012):VC視線之外的奇觀

2009年1月,Bitcoin在全球金融危機期間推出,帶來了一個截然不同的概念:去中心化的、基于Blockchain技術的Crypto和價值存儲。然而在這些早期階段,機構風險投資幾乎沒有關注。Bitcoin的崛起主要是由cypherpunks、密碼學家和論壇上的極客推動的,而不是SandHillRoad的風險投資公司。Bitcoin相關項目的資金主要來源于個人熱情(早期礦工用挖到的幣再投資)和少數真正的天使投資人。例如,被稱為“Bitcoin耶穌”的RogerVer早期資助了幾家Bitcoin初創公司,JedMcCaleb也幾乎是自籌資金創建并出售了Mt.Gox交易所。但傳統的VC基金基本都在場外觀望。事實上,2012年全年,Bitcoin初創公司獲得的風險投資總額也不過約200萬美元,幾乎可以忽略不計。相比之下,那一年全球整體VC投資額大約是500億美元。Bitcoin在主流投資組合里幾乎是“隱形的”。

歷史相似之處:當時的情況類似于早期科技創業前期——例如在20世紀30年代和40年代初,由于正式的風險投資直到二戰后才出現,創新項目由政府撥款或業余愛好者資助。2009年至2012年的Bitcoin是由其社區和自由主義/開源精神而非風險投資資金培育的,這凸顯了變革性創新可以在傳統融資渠道之外孕育。對于有限合伙人和觀察者來說,這個時代提醒我們,先行者并不總是風險投資家本身;有時機會需要成熟。正如我們將看到的,到2013年,這種成熟已經到來,第一波Crypto風險投資浪潮開始了——標志著風險投資譜系真正開始分支到Blockchain。第一波Crypto風險投資浪潮(2013-2016)

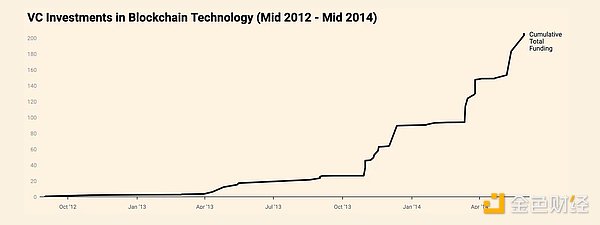

2013年是Crypto風險投資的爆發之年。Bitcoin價格飆升(從1月份的約13美元飆升至12月份的1000多美元),占據了各大媒體的頭條,并迫使科技投資者關注。更重要的是,圍繞Bitcoin和其他新興Crypto的真正初創企業應運而生,為風險投資提供了可投資的股權。其結果是:Crypto領域的風險投資大幅增長。2013年,Blockchain/Bitcoin初創企業籌集了約9000萬美元的風險投資,而前一年幾乎為0美元。以風險投資的標準來看,這筆資金仍然微不足道,但其發展軌跡已經發生了改變。

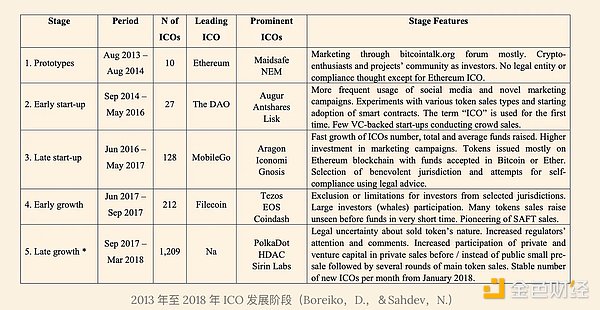

2017年,近800個*I*C*O項目共籌集了約50億美元,考慮到Blockchain初創公司通過傳統風險投資僅籌集了約10億美元(Tokens銷售的資金流比傳統風險投資高出5倍),這個數字令人印象深刻。這一趨勢在2018年進一步加劇,即使在Crypto市場低迷時期,*I*C*O融資額也達到了78億美元。相比之下,Blockchain公司的風險投資總額約為40億美元。企業家們意識到,他們可以繞過傳統的“守門人”(風險投資),直接獲得Crypto愛好者的資金。

從結構上講,Tokens重塑了經典的VCJ曲線。傳統上,VC基金在約3年內部署資本,并等待約5-7年后退出,導致最初的負收益后來轉為正收益——即J曲線。*I*C*O時代的基金在數月內(而不是數年)就看到了投資組合的流動性。例如,在預售時購買Tokens的基金通常會在推出后不久(3-6個月)在交易所出售。在2017年的牛市期間,Tokens經常快速升值,導致資產凈值飆升和早期LP分配,從而使J曲線趨于平緩。相反,與相對穩定的非流動性股票不同,流動Tokens在經濟低迷時期可能迅速貶值。從本質上講,快速的流動性和波動性取代了穩定的價值增長。一些加密基金積極管理利潤,類似于對沖基金,而另一些則堅持風險投資式的持有策略,有時會在2018年的熊市中受到不利影響。

*I*C*O浪潮引入了新的基金結構,特別是加密原生對沖基金(開放式、季度流動性),而不是傳統的10年期封閉式基金。例子包括OlafCarlson-Wee于2016年創立的PolychainCapital,它有風險投資支持,采用對沖基金費用結構(2%管理費、30%業績提成)。Naval Ravikant共同創立的MetaStableCapital與此類似。他們繞過了冗長的盡職調查、評估代碼、Tokens經濟和社區吸引力,使用SAFT、SAFE和簡單的Tokens購買協議代替傳統的條款清單。他們的方法將風險投資理論與對沖基金策略相結合,與傳統的基金結構大相徑庭。傳統的LP在適應這種模式時面臨挑戰,但早期的誘人回報(通常每年10倍以上)鼓勵人們采用,預示著如今混合型VC和對沖基金LP基礎。

SAFT和法律工程:2017年末,受YCombinator的SAFE股票票據啟發,引入了SAFT(未來Tokens簡單協議),解決了證券法問題。SAFT允許合格投資者參與私人預售,通過最初將這些合約視為證券來遵守美國證券法規。Filecoin于2017年使用SAFT進行的*I*C*O籌集了約2.57億美元,成為2017-2018年Tokens銷售的標準做法。對于風險投資家來說,SAFT提供了熟悉的私人融資結構,盡管法律清晰度仍存在爭議,尤其是在美國證券交易委員會于2019年針對Telegram等發行人采取行動之后。盡管如此,SAFT還是將風險投資與Tokens范式連接起來,類似于A輪融資,但流動性要早得多。

重寫規則:*I*C*O時代重塑了風險投資規范:

盡職調查與速度:傳統的風險投資盡職調查需要數月時間,而*I*C*O交易則以代碼和白皮書作為主要盡職調查工具,通常在幾天或幾小時內就能完成。基金開發了智能合約審計功能,并評估了去中心化社區的吸引力,聘請了技術專家,承擔了更大的風險,有時會導致欺詐或項目質量低下。

全球及散戶投資者的參與:*I*C*O吸引了成千上萬的全球散戶投資者,削弱了風險投資的排他性。基金必須強調資本之外的附加價值——市場營銷、交易所上市協助、開發者招募和治理指導——才能證明其重要性。

Tokens經濟學與歸屬:Tokens投資需要了解新的稀釋機制、歸屬時間表以及全面的“Tokens經濟學”(Tokens供應、通脹和分配)。投資者通常會協商鎖定期(6個月至1年),以管理即時流動性風險,這與IPO鎖定期和并購收益掛鉤,將傳統的金融智慧應用于Tokens交易。

DAO及其安全隱患:2016年Ethereum上的DAO事件,在遭受災難性黑客攻擊之前籌集了約1.5億美元,最終導致硬分叉和監管審查。美國證券交易委員會(SEC)隨后發布的DAO報告將DAOTokens宣布為證券,促使項目轉向SAFT和私募。該事件凸顯了智能合約安全和治理的重要性,使得代碼審計和社區參與對于Crypto風險投資公司至關重要。

2018年末,*I*C*O泡沫破裂;Ethereum價格暴跌,許多*I*C*O初創企業倒閉。股權型Crypto融資隨之反彈,凸顯了傳統風險投資的優勢——盡職調查、治理和長期支持——是渡過低迷的關鍵。*I*C*O嘗試了風險投資,但并未取代風險投資,這凸顯了專業投資支持的持續價值。*I*C*O退潮后的寒冬期(2019–2020)

經歷了2017–2018年的狂熱后,加密行業進入了“加密寒冬”階段。2019年,Tokens價格持續低迷,許多曾被炒作的項目消失,監管審查(尤其是美國SEC)愈發嚴格。風險投資并未消失——而是轉向“重質不重量”。2019年全球Blockchain相關VC融資總額仍相對可觀(約27億美元,分布在600多筆交易中),顯示出投資者依然有嚴肅的興趣,但估值更理性,且更多回歸股權融資。

這一階段出現了加密原生的VC公司,以及傳統VC公司里專注加密的團隊,推動了混合融資模式的發展:

Paradigm的崛起:2018年,在熊市中,MattHuang(前紅杉資本)和Coinbase聯合創始人FredEhrsam創立了Paradigm,首期基金規模4億美元。Paradigm的成立標志著加密VC的職業化,結合了傳統VC的嚴謹投資方法和深厚的加密技術專長。Paradigm進行混合型投資(股權+Tokens),還關注網絡治理,配備內部研究員和工程師,這呼應了1990年代傳統VC的“賦能型”支持模式。Paradigm強調長線視角,布局10年以上,以對抗*I*C*O時代的“快錢”心態。

a16zCrypto與大型基金:2018年中,AndreessenHorowitz推出專門的3億美元“a16zcrypto”基金。盡管市場低迷,a16z反而加碼投資,宣稱加密是需要耐心資本支持的變革性計算平臺。該基金注冊為金融顧問,能夠合規管理Tokens投資,融合了VC與對沖基金式管理風格。其他頂級VC,如UnionSquareVentures、Polychain、BlockchainCapital也都募集了規模可觀的加密專屬基金,吸引了機構LP資金,并在合理估值下進行布局。

混合型交易結構:到2019年,融資輪中常見股權和Tokens認股權證(warrant)并存的安排,讓投資者能同時捕獲公司價值和網絡價值。這種結構有助于讓公司管理層和Tokens持有者利益一致,減少沖突。律師也在標準化這些條款,引入了例如SAFE-T(未來股權/Tokens簡單協議)這類可在后續融資或網絡上線時轉換為股權或Tokens的工具。

持續的監管應對:2019–2020年間,監管行動持續推進。SEC對一些大型公開*I*C*O提起高調訴訟(例如Telegram的17億美元融資案和Kik的Tokens銷售案),讓公開募資降溫。項目方轉向私募融資和地域限制發行,以避免美國司法管轄。加密VC基金也越來越多地為項目設計合規架構提供建議。交易所提高了上幣標準,建立起更加可控、以合同為基礎的環境,利于私募VC交易。

值得注意的投資與主題:盡管市場寒冷,依然有顯著投資案例。例如Binance主要靠自有資金發展,但在2020年也引入了淡馬錫(Temasek)等戰略投資,顯示主權財富基金對加密行業的持續興趣。DeFi領域開始顯著崛起(MakerDAO、Compound、Uniswap),VC通過SAFT直接購買Tokens。企業級Blockchain雖然一度吸引VC關注,但未能形成廣泛應用,凸顯開放網絡的價值。

此外,出現了有趣的混合模式,例如DigitalCurrencyGroup(DCG)和ConsenSys,更像是“風險創投工作室”而不是傳統基金。到2020年,就連這些公司也開始尋求外部投資,證明GP/LP模式的持久重要性。

對LP的影響:到2020年末,早期的加密風險基金報告了巨大的賬面收益(例如a16zcrypto基金在CoinbaseIPO后收益超過10倍)。然而市場波動導致IRR表現差異顯著。LP們開始關注TVPI、DPI等指標,一些基金甚至進行了Tokens實物分配(in-kinddistribution),迫使LP建立新的數字資產托管和變現政策。元宇宙/Web3大爆發(2021年)

2021年是加密風險投資創紀錄的一年,標志著加密行業在投資人眼中真正“進入主流”。VC資金流入加密和Blockchain初創公司約338億美元,超過之前所有年份的總和。這個規模約占全球風險投資總額的近5%,對于一個曾經的小眾領域來說非常驚人。交易量也達到新高,超過2000輪交易——是2020年的兩倍。此次“Web3熱潮”的動力來自加密市場的飆升(Bitcoin觸及69,000美元、Ethereum達到4,800美元)、DeFi、NFT和元宇宙的興起,以及疫情時期尋求高增長回報的資金。大量“不熟悉加密”的“游客型”投資者涌入,顯著改變了融資動態。2021年加密VC熱潮的關鍵特征包括:

超大規模融資輪與獨角獸激增:

加密初創公司獲得了史無前例的數十億美元后期融資輪。例如,成立于2019年的FTX在2021年7月完成了9億美元的B輪融資,估值達180億美元,投資方包括紅杉資本、軟銀、TigerGlobal、淡馬錫和貝萊德——當時是有史以來規模最大的私人加密融資輪。類似的巨額融資還包括BlockFi(加密借貸)、DapperLabs(NFT)、Sorare(幻想體育類NFT)。2021年產生了60多家加密獨角獸,數量大幅增長,中位估值達到7000萬美元,比整個風險投資市場的中位估值高出141%。

“游客型”投資者的新入場:

Crossover對沖基金(TigerGlobal、Coatue、D1Capital)積極投資加密初創公司,推高估值,但在2022年市場下跌后許多迅速撤退。

主權財富基金和大型資產管理公司(淡馬錫、GIC、穆巴達拉、貝萊德、高盛)直接投資,推動合規化進程。

企業VC和科技巨頭(PayPalVentures、Visa、微軟M12、育碧)進行戰略投資,以理解Blockchain對其核心業務的影響。

更廣泛的LP基礎:捐贈基金、養老金、慈善基金和家族辦公室也開始公開支持加密基金。a16z在2021年募得了22億美元的CryptoFundIII,Paradigm則成功募集了超額認購的25億美元基金。

熱門領域–NFT、元宇宙、DeFi:

NFT平臺(OpenSea、DapperLabs)在Beeple的6900萬美元作品等高調銷售后估值飆升。

DeFi和Web3協議吸引了多樣化的VC投資,涉及股權、Tokens、混合投資模式。

基礎設施公司(錢包、分析工具、托管、API、擴容網絡)也獲得融資,被視為更穩健的長期押注。

“游客型”投資者行為:有經驗的加密投資者警告,許多未經充分審查的項目在熱潮中也能拿到錢。到2022年中,很多“游客型”投資者在市場下跌后迅速退出。

為何涌入如此瘋狂?投資者受FOMO(錯失恐懼)驅動,零利率環境、2020年加密回報強勁,以及對Web3獨特前景的樂觀預期。此外,大型VC的參與起到了“網絡驗證效應”,鼓舞了更多機構加入。

結果:到2021年底,加密風險投資已經與主流風險投資深度融合。當年成功案例(當時的OpenSea、Dapper、Solana、FTX等)凸顯了加密項目的商業價值潛力,但這種過度繁榮也為2022年的必要調整埋下了伏筆。熊市重置(2022–2023)

2022年,加密風險投資的盛宴遭遇了當頭一棒。宏觀逆風和加密行業特有的災難引發了融資急劇收縮,市場回歸保守條款——這是一種典型的“泡沫過后宿醉”現象。定義2022–2023年重置期的關鍵因素:

宏觀與市場崩盤:通脹飆升和激進加息重創了風險資產。Bitcoin和Ethereum價格從歷史高點下跌約75%,整體加密市值從3萬億美元萎縮至不足1萬億美元。盡管2022年一季度表現尚可,但到2023年,加密風險投資總額驟降約68%,跌至約107億美元,遠低于2021年的峰值。

加密行業特有的災難性事件

Terra/Luna崩盤(2022年5月):數日內蒸發400多億美元,導致多家對沖基金和放貸機構破產。

FTX倒閉(2022年11月):堪比“雷曼式”的沖擊,迫使頂級VC(紅杉資本、淡馬錫等)將數億美元投資全額減記,嚴重打擊了機構信任。

Celsius、BlockFi、Genesis的破產和Solana生態鏈的“傳染效應”進一步動搖信心。

SEC對Ripple、Binance、Coinbase的訴訟加劇了法律不確定性。

這些事件引發了“質量逃逸”:投資者更青睞有明確實用場景、團隊扎實、有收入的項目,遠離投機性或類似龐氏的項目。

估值和交易條款的壓縮:

早期融資的中位估值從2021年的3000萬美元以上,降至2023年中期的約1000–2000萬美元。

下調輪(downround)、融資延期變得常見,獨角獸估值普遍被砍掉50–70%。

投資者友好的條款回歸:更高的清算優先權、更強的防稀釋保護、更嚴格的治理和董事會控制權。

LP對基金經濟模型提出更高要求(降低管理費、引入業績門檻),令新加密基金經理的募資環境愈發艱難。

市場參與者的分化與存續:

“游客型”VC紛紛退場;加密原生投資者加倍下注,專注于種子輪和A輪這類估值合理、周期更長的交易。

生態基金(如Binance的基金)出手救助或收購那些前景良好卻現金枯竭的項目。

人才和開發者活動進一步向更強大的鏈和公司集中。

監管清晰度與監管打擊并存:

美國強化執法力度,歐盟則通過了MiCA法規。

香港、阿聯酋、新加坡推出了更友好的加密監管框架。

美國的交易占比略有下降,因創業者更傾向選擇監管友好的司法管轄區,VC也分散地緣風險。

監管盡調(Tokens分類、交易所合規、司法風險)變得和估值同等重要。

盡管形勢低迷,2023年中也出現了“新綠芽”,圍繞人工智能與Crypto融合、機構ETF的采用以及現實世界資產Tokens化的種種說法,都暗示著新的催化劑。從歷史上看,低迷時期往往會帶來豐厚的回報,這促使經驗豐富的有限合伙人敦促投資者積極參與,并進行選擇性投資。

經濟低迷清除了薄弱的結構:許多2021年的國家外匯儲備(SAFE)被重新定價或轉換,行權期限延長,Tokens經濟學也得到了可持續的重新設計。基金積累了深厚的Tokens經濟學專業知識,與私募股權資本結構的嚴謹性相媲美。當前與展望(2024–2025)

進入2024年到2025年第二季度,加密風險投資正處于復蘇階段,盡管其形態與2021年的“無序狂熱”截然不同。行業經歷了逆境的成熟過程,傳統和加密原生的風險投資實踐正在日益融合,投資者開始為他們預期的下一輪上升周期布局——無論其動力來自新技術融合、宏觀經濟復蘇,還是創新周期本身的節奏。

經過市場出清后,加密風險投資的活動顯著轉向最早期階段。到2024年,大約三分之二的交易是種子輪或A輪,甚至許多B/C輪也基本上在支持成立僅3–5年內的公司。這種早期階段的重點,源于后期階段幸存者數量減少(2017年那一批創業公司要么成功要么退出),以及在戰略上押注于與市場復蘇同步成熟的長期機會。GalaxyDigital的2025年一季度研究確認,早期公司獲得了最多資本,凸顯出Pre-Seed和Seed階段的活躍交易流。這對LP意味著資本部署到與經典風險投資時間表一致的長期押注上,而且較低的估值如果行業回暖,可能會放大回報(即所謂“年份效應”)。

重新調整的行業——風險加權資產(RWA)、人工智能及其他:

現實世界資產(RWA)通證化:在Blockchain可擴展性提升和監管更加清晰的推動下,現實世界資產(債券、房地產、知識產權)的通證化發展勢頭強勁。各大基金正在投資初創公司,這些公司致力于開發RWA基礎設施,實現私募股權或債務的鏈上交易,并將現實世界抵押品納入DeFi領域。這些投資將金融科技與Crypto相結合,有望解鎖更廣闊的市場,并比純粹的Crypto投機行為更快地產生收益。早期跡象包括銀行正在試點通證化的私人信貸和房地產項目,一些Crypto基金已經報告其投資組合中專注于RWA的公司已獲得付費用戶。

模塊化Blockchain和二層擴展:Crypto的技術路線圖強調通過二層網絡(L2)和模塊化Blockchain架構進行擴展,這些架構將執行、數據可用性和共識機制分離(例如,像Arbitrum和Optimism這樣的rollup,或像Celestia和Fuel這樣的模塊化項目)。風險投資公司瞄準這些基礎技術,旨在解決Blockchain的局限性(速度、成本),支持游戲和社交網絡等可擴展應用。許多投資采用SAFT或Tokens股權組合,預計隨著這些成為必不可少的基礎設施,Tokens價值將大幅增值。到2025年,Ethereum的升級和二層網絡的廣泛使用將顯著提升用戶體驗,并可能推動大規模采用和巨額回報——這與歷史上風險投資公司對寬帶或移動基礎設施的押注相呼應。

人工智能與Crypto的融合:2023年,生成式人工智能的興起激發了Crypto投資者對Blockchain驗證數據、Tokens化數據共享以及去中心化人工智能計算或存儲等交叉領域的興趣。Virtuals Protocol、Fetch.ai 、OceanProtocol、Bittensor和SingularityNET等項目再次引起了人們的關注。Crypto基金將資金投入到“人工智能與Web3相遇”的初創公司,一些專注于人工智能的基金則探索了Crypto的整合。在Blockchain環境中運行的自主人工智能代理代表著一種令人興奮但尚未得到證實的協同效應。有限合伙人(LP)應該仔細審視這些企業是否真正需要Blockchain,還是僅僅為了炒作。盡管如此,像a16z這樣的領先基金仍在Crypto和人工智能領域積極地交叉融合。基金結構性投資現狀

2024-2025年,許多Crypto基金正在戰略性地適應不斷變化的形勢:

靈活的基金生命周期:一些基金會延長期限(例如,12年,而非傳統的10年),或提供LP流動性選項,承認Tokens可能到期較慢或面臨監管延遲。LP回饋條款以及常青/開放式基金結構(例如BlockchainCapital的轉變)提供了定期流動性,將傳統的風險投資與Tokens靈活性相結合。

垂直專業化與專長:基金日益聚焦于特定領域(DeFi、NFT/游戲、基礎設施),并聘請領域專家,例如Solidity開發人員或游戲高管。專業化體現了傳統風險投資的演變,有助于LP構建多元化且精準的投資組合。

地域多元化:基金通過設立國際實體(新加坡、迪拜、瑞士、開曼群島)來管理司法管轄風險。專注于拉丁美洲、非洲或東南亞的區域性Crypto基金吸引了當地的有限合伙人(LP),這與幾十年前專注于中國或印度的風險投資基金的崛起如出一轍。

鏈上DAO和Tokens化基金:鏈上投資型DAO(例如LAO、BitDAO)和Tokens化基金權益雖然具有創新性,但規模有限。這些模式增強了流動性和參與度,有望發展成為規范、透明的鏈上風險投資。

LP優先級–風險與回報:

下行保護:熊市過后,LP優先考慮風險管理、資產托管、獲利策略和協議風險評估。

管理流動性:雖然流動性受到重視,但LP更傾向于GP能夠策略性地選擇退出時機,避免過早拋售。二級市場和穩定幣發行等選擇能夠在靈活性和安全性之間取得平衡。

凸度(上漲潛力):盡管存在風險,Crypto的超額回報潛力仍然是一大吸引力。LP尋求技能驅動、可重復的結果,青睞清晰的市場場景(牛市、底部、熊市)和多元化的主題投資組合。

跨加密頻譜分配:

CIO現在可以選擇:

偶爾接觸Crypto的傳統風險投資公司。

混合型公司(例如a16z、Paradigm)平衡Crypto和股權投資。

具有不同階段和策略的加密原生風險基金。

流動性加密工具(ETF、對沖基金)。

機構投資者越來越多地將Crypto視為另類資產策略中必不可少的部分,通常會謹慎分配(最初為1-2%),平衡風險敞口和不確定性。

免責聲明:Insights4.vc:加密風險投資的演變文章轉發自互聯網,版權歸其所有。

文章內容不代表本站立場和任何投資暗示。加密貨幣市場極其波動,風險很高,可能不適合所有投資者。在投資加密貨幣之前,請確保自己充分了解市場和投資的風險,并考慮自己的財務狀況和風險承受能力。此外,請遵循您所在國家的法律法規,以及遵守交易所和錢包提供商的規定。對于任何因使用加密貨幣所造成的投資損失或其他損失,本站不承擔任何責任。

Copyright © 2021.Company 元宇宙YITB.COM All rights reserved.元宇宙YITB.COM